“As águas foram atingidas, e é nelas que a gente levava presente pra Dandalunda. Atingiu os peixes, o solo, e toda vez que contamina a parte terra, mexe com Kavungo“

Alice Ferreira, a Mametu L’Oya Vulunã, ou Mãe Alice, é sacerdotisa que lidera o Centro Cultural e Religioso Afrobrasileiro Ilê de L’Oya — um terreiro de Candomblé de Angola, enraizado no solo de São Joaquim de Bicas, município atingido da Região 2 da Bacia do Paraopeba.

Nascida em Lavras, Mãe Alice tem 71 anos e iniciou-se nos caminhos da espiritualidade ainda menina, aos sete anos, sob a inspiração do pai, que conduzia um terreiro de Umbanda. Foi ali, entre cantos e rezas, que os primeiros fundamentos começaram a ser ensinados e vividos em meio à uma comunidade tradicional.

Com o tempo, encontrou no Candomblé sua morada espiritual mais profunda. Foi iniciada em 1985 e, desde então, sua jornada foi de dedicação à ancestralidade e à espiritualidade, à Matamba e Kavungo (os nkinses que a regem), à comunidade e tradições do seu terreiro. Caminho de plantio, colheita e cuidado com suas muzenzas, como são chamados os iniciados na tradição do Candomblé de Angola.

A fundação do Ilê de L’Oya e os desafios da liberdade religiosa

Em 1996, ergueu sua própria casa, o Ilê de L’Oya, um espaço de acolhimento, nguzu e resistência. Mas o começo não foi livre de dores:

“No início, quando abri minha casa, em Belo Horizonte, éramos obrigados a ir até a delegacia pedir permissão para abrir o terreiro. Não tínhamos liberdade para cultuar”.

Com a chegada e apoio do CENARAB, a proteção institucional começou a tomar forma. Vieram os registros, os estatutos, o CNPJ — documentos que, mais que burocracia, passaram a simbolizar um direito antes negado: o de existir com dignidade e cultuar suas tradições de matriz africana.

Mãe Alice conduzia sua casa com devoção. Mas foi forçada a partir, expulsa pelo peso da intolerância religiosa na capital.

A casa em São Joaquim de Bicas foi construída em 2000. O Ilê de L’Oya não é apenas um espaço físico — é ventre, é raiz, é chão sagrado.

“É primordial para mim, é tudo para mim. Aqui eu me sinto completa e realizada”, afirma com a serenidade de quem caminha lado a lado com seus ancestrais.

A força dos mais velhos: a ancestralidade viva

No pulsar do Ilê, ecoam as vozes dos mais velhos e mais velhas, guardiões de um saber que atravessa os séculos.

“Vivemos nossa ancestralidade e tudo o que somos vem do que eles trouxeram, do que resistiram, do que sofreram — aqueles que passaram pelas senzalas, que carregaram a dor no corpo. Esse legado é essencial para manter viva a nossa cultura. Cabe a nós preservarmos e, aos mais novos, dar continuidade”.

Mãe Alice pertence à tradição Bantu Kasanje de Tatetu Arabomi um dos troncos que sustentam o grande baobá do Candomblé de Angola em Minas Gerais. Seus ensinamentos são passados através da oralidade e da vivência, da prática cotidiana como se cada palavra fosse uma semente lançada ao vento: “Nossos saberes são transmitidos pela oralidade”, diz.

Tradição e resistência no tempo presente

Sob o teto do Ilê de L’Oya, não se apenas cultua: se celebra, se cuida, se resiste.

Em meio a um mundo veloz e de tecnologias, Mãe Alice guarda e cultiva, como quem protege uma chama antiga, os fundamentos sagrados do Candomblé.

“Paciência e humildade”, diz ela, com a firmeza de quem aprendeu ouvindo o tempo. “Antigamente não se tinha tanta facilidade, e Candomblé, na minha visão, é o antigo. É o andar de pé no chão, é cumprir preceito, é ser recolhido”.

O Candomblé não se apressa — floresce no compasso da natureza e no silêncio dos rituais: “O Candomblé não é receita de bolo. Cada pessoa tem sua individualidade. O nkise é individual junto com a energia cósmica, você tem que amar e se dedicar para servir”.

A ameaça da mineração ao tempo sagrado da natureza

Os saberes tradicionais não cabem em manuais ou tutoriais — estão nos olhos de quem observa, nos gestos de quem cuida, nos silêncios que ensinam.

Enquanto o mundo corre, Mãe Alice permanece — raiz e flor. Entre folhas sagradas, atabaques e memórias, faz do presente um elo vivo com os ancestrais. Porque para ela, preservar a tradição não é resistir ao novo, mas lembrar que sem fundamento, nada se sustenta. E é com os pés no chão batido do terreiro que se constrói qualquer futuro possível.

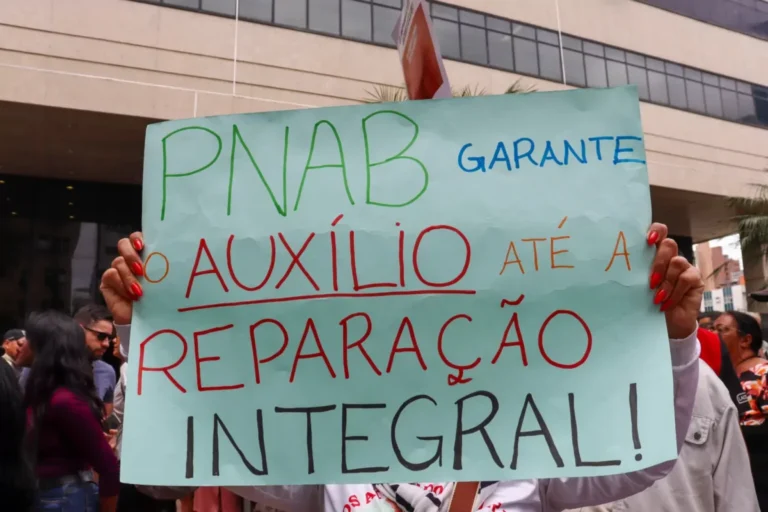

O tempo da natureza, que rege o compasso do Candomblé e seus ciclos foi profundamente atingido com o rompimento da barragem. O rejeito da mineração atingiu o Rio Paraopeba e todos os ecossistemas vinculados a ele, e às tradições que reconhecem nas águas, a origem da vida e da força, fundamentos da espiritualidade ancestral.

“As águas foram atingidas. E é nelas que a gente levava presente pra Dandalunda. Atingiu os peixes, o solo, e toda vez que contamina a parte terra, mexe com Kavungo, o dono da terra. Aquele que a todos sustenta e transforma tudo em vida. O ar também — para nós, o ar é tempo e é vida” diz.

Não se nasce uma Muzenza sem folha, sem água, sem peixe — “nós vivemos da natureza. E no futuro, como serão os Candomblés? Onde irão buscar a força, o axé, as energias para manter vivas suas casas?”.

O calendário ancestral que pulsa no Ilê

Em março, tocam para os Caboclos. Em abril, homenageiam Nkosi, senhor da guerra e dos caminhos. Em junho, o Ilê realiza a festa para Luangu, um dos caminhos de Nzazi, senhor do fogo. Em agosto, celebra a Kokuana, festa dedicada a Kavungu, Katendê, Angorô, Zumba. Em outubro, é tempo de reverenciar Nvunji, à proteção das crianças. E em dezembro, voltam-se às santas femininas, celebrando Matamba, Kaiaia, Dandalunda.

Educação tradicional: os olhos atentos das crianças no terreiro

Sobre a educação tradicional de matriz africana, mãe Alice diz: “Em toda casa, nasce uma criança — são elas que segurarão o nosso amanhã. Crescem dentro do terreiro, aprendendo a olhar para as tradições. Com respeito ao Nkise, vão absorvendo, aos poucos, os saberes guardados pelos mais velhos”.

A força que mantém firme: humildade, amor e respeito

Eu pergunto: o que a mantém firme na vida, mesmo diante da intolerância religiosa e da devastação causada pela mineração?

“Ter a certeza de que o Nkise existe. Porque você tem o sol e a lua, porque você respira e sente a natureza ao seu redor. É ter humildade espiritual para enxergar o outro na igualdade, para entender que estamos aqui para ajudar e acolher. E, acima de tudo, é ter amor ao próximo — porque, se você não amar o outro, não pode verdadeiramente se amar”.

“O Nkinse é isso: plenitude, leveza, sabedoria. Não adianta ter faculdade se faltar respeito pelo chão que você pisa, pela água que sustenta a vida, pelos mais vulneráveis…Pode até cair o mundo, mas enquanto Matamba e Kavungo me derem terra, me derem ar, eu estarei aqui — e essa é a minha maior felicidade: estar aqui!”

Veja a entrevista em vídeo

Texto e fotos: Felipe Cunha | Produção audiovisual: Douglas Keesen | Apoio e revisão: Diego Germano

Você pode ler outras Histórias Atingidas clicando aqui