Durante o período da colonização, pessoas negras de vários países do continente africano foram submetidas à escravidão, depois de chegarem sequestradas no Brasil. Com 354 anos de duração (1534 a 1888), fomos o último país a abolir o regime escravista, impulsionado pela pressão internacional e um constante estado de revolta da população negra no país. O Brasil foi a segunda maior nação escravista da era moderna e o penúltimo país da América a acabar com o tráfico de escravos (1850), e foi ainda o maior importador de negros, na condição de escravizados, de toda a história do tráfico de pessoas escravizadas.

No entanto, a promulgação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, muitas vezes atribuída à princesa Isabel, não resultou em uma verdadeira libertação nem tratou adequadamente dos direitos humanos. O relato histórico desse evento tem sido superficial e enganoso ao longo do tempo e mesmo após a abolição da escravatura, a sociedade brasileira continuou a apresentar comportamentos e atitudes enraizadas daquele período.

Passaram-se 135 anos desde a abolição da escravatura brasileira, e ao contrário da crença de que a escravidão foi superada a partir de uma democracia racial após a Lei Áurea, o período pós-abolição foi marcado por diversos crimes de racismo na sociedade brasileira. A cor da pele continua a desempenhar um papel significativo na definição de questões sociais no Brasil, inclusive pelo fato de racismo ter sido considerado crime mais de cem anos após a abolição, somente em 1989.

A história da mineração no país, por exemplo, se confunde com as experiências negras do Brasil. Além disso, as consequências de desastres e crimes ambientais afetam desproporcionalmente as comunidades marginalizadas. O racismo ambiental, embora muitas vezes despercebido, é evidente no estado de Minas Gerais, onde grandes desastres sociotecnológicos, como os de Brumadinho e Mariana, ocorreram e as populações atingidas seguem em luta por reparações adequadas para suas famílias e comunidades.

No contexto do rompimento de uma barragem, é fundamental reconhecer que o racismo ambiental opera em todo o crime-desastre, antes, durante e depois do evento. O legado histórico da escravidão em Minas Gerais, estado conhecido por suas atividades de mineração, demonstra a ligação duradoura entre as pessoas pretas e a mineração. É o que reflete a advogada Mayara Costa, coordenadora de Raça e Gênero da Aedas no Programa Médio Rio Doce. “Mesmo após a abolição da escravatura, os negros continuaram trabalhando nas minas, inclusive na extração de pedras preciosas. Eles continuam sendo os trabalhadores mais vulneráveis da indústria de mineração e são desproporcionalmente afetados quando ocorrem crimes”.

Mayara Costa, que já atuou nos desastres ambientais nas cidades de Mariana, Brumadinho e agora atua no Vale do Aço e Leste de Minas, explica a correlação entre escravidão, abolição e mineração, e como estes temas explicam a lentidão da Justiça quanto à punição das poluidoras e a reparação das vítimas dos desastres-crime ocorridos no maior estado minerador do Brasil.

“Em Minas Gerais, e no contexto de rompimentos, é importante entender que o racismo ambiental opera dentro do desastre-crime, ele volta para o período da escravização do povo negro no estado. Então, a mineração não está ligada somente ao mundo moderno, é desde a colonização que a mineração é uma tarefa envolvendo pessoas negras escravizadas, eram as pessoas negras que tiravam todas as pedras preciosas e a partir da abolição da escravatura, no 13 de maio, isso não muda. Na realidade essas pessoas continuam operando no sistema da mineração. Nas barragens de minério de ferro, dentro das minas (que ainda existem em Minas Gerais) de pedras preciosas, são ainda hoje os trabalhadores mais vulnerabilizados dentro das próprias empresas que trabalham com a mineração e claramente quando o desastre-crime ocorre”, elucida.

Na luta por reparação

A luta para superar os efeitos da escravidão é constante. Em Minas Gerais, ela está também na luta de comunidades tradicionais e quilombolas no caso do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ocorrida em 2015, de propriedade da Samarco, Vale e BHP Billinton.

Mesmo após sete anos, o caso segue sem reparação integral e os programas e ações, executados até o momento, são apontados pelas pessoas atingidas como insuficientes para tentar aliviar os efeito do pós-rompimento. A ausência de uma reflexão sobre o caráter estruturante de gênero e raça acaba não permitindo o enfrentamento eficaz ao tema, acentuando vários problemas sociais, como violência doméstica e o empobrecimento das pessoas e territórios. A população negra, em especial as mulheres, são as maiores vítimas desta questão.

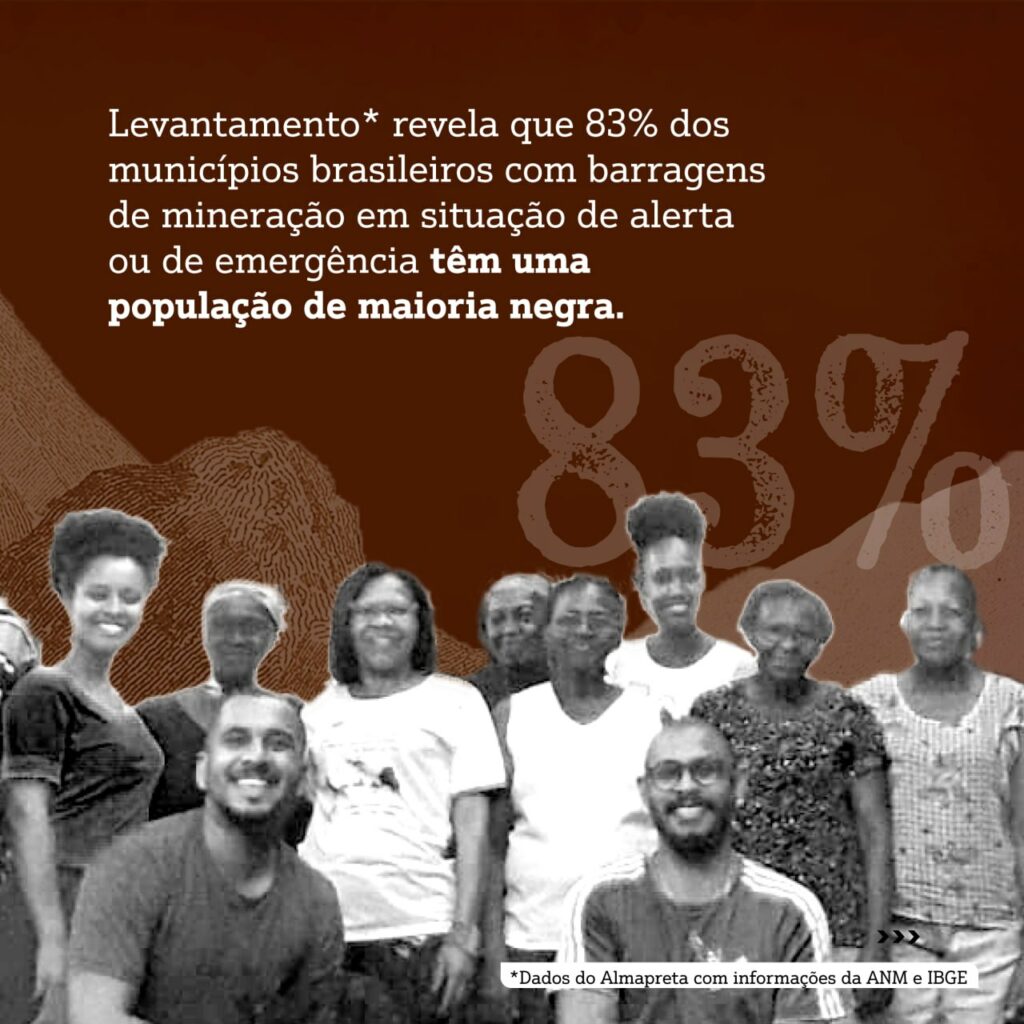

Se fosse possível caracterizar uma pessoa para representar as atingidas e os atingidos deste desastre-crime, esta pessoa seria uma mulher negra. É o que aponta o último Censo 2010, quando revela que nos dois municípios mais afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, 84% e 80% da população, respectivamente, se declaravam negra ou parda.

Nacionalmente, o número reflete praticamente a mesma lógica. Em um levantamento realizado pela agência de notícias Alma Preta, foram cruzadas informações disponibilizadas pela Agência Nacional de Mineração (ANM) e dados de cor e raça do último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelando que aproximadamente 83% dos municípios brasileiros com barragens de mineração em situação de alerta ou de emergência têm uma população majoritariamente negra.

Este retrato traduz o cotidiano do Quilombo Ilha Funda, em Periquito, localizada no Vale do Aço de Minas Gerais, comunidade também atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

A comunidade sempre buscou suas formas de organização comunitária e autonomia. Dentre os processos reconhece a importância da construção de Protocolo de Consulta Prévia e Livre que é um documento normativo feito pela própria comunidade onde eles estabelecem regras sobre como querem ser consultados a respeito de tomada de decisões importantes que envolvem seu povo e território.

Além disso, membros do Quilombo Ilha Funda tem refletido sobre como o racismo institucional e ambiental é persistente no contexto da reparação. De acordo com eles, há uma tentativa de invisibilizar as comunidades tradicionais neste processo e como seus modos de vida são prejudicados.

A Aedas tem respeitado os protocolos de consulta dos povos e comunidades tradicionais nos territórios que atua, como: as comunidades quilombolas de Sapé, Marinhos, Rodrigues e Ribeirão, em Brumadinho; os Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana (PCTRAMA), e mais recentemente tem realizado reuniões com o povo indígena Puri, de Aimorés, para que a consulta prévia seja respeitada.

Para ler mais sobre a Mineração e a população negra no Brasil e em Minas Gerais, acesse a Edição 18 do Jornal Vozes do Paraopeba, produzido pela equipe da Aedas no Projeto Paraopeba, que traz o conteúdo especial “13 de Maio: Raça, Mineração e Trabalho”. (Clique AQUI)